expositions

Caroline Bach

Patrick Weidmann

Exposition du 8 mars au 25 mai 2019

POLITIQUES DES IMAGES Dites-nous comment survivre à notre condition/Produit intérieur brut

TRAVAIL ET PRODUITS

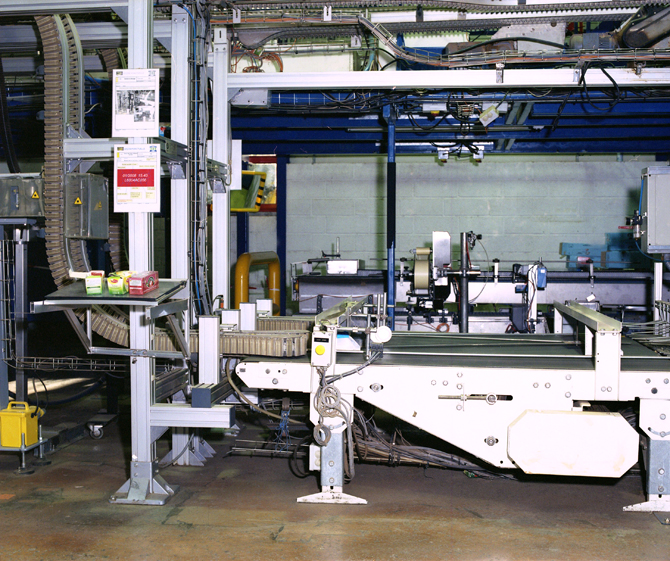

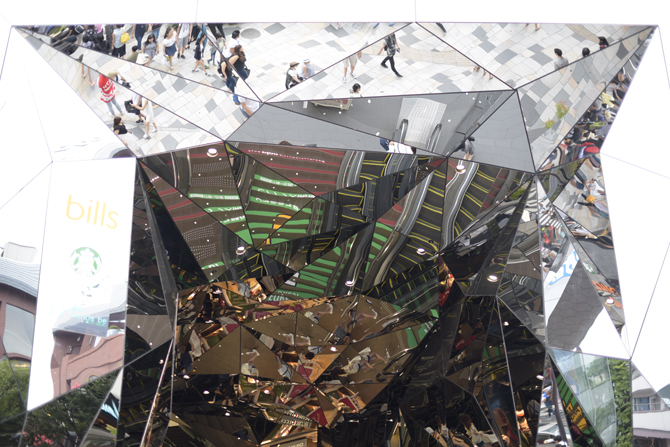

Le challenge de cette exposition est de réunir deux artistes, Patrick Weidmann et Caroline Bach, qui travaillent sur la même thématique, l’une au départ de la chaîne de production, et l’autre à l’arrivée. Elle a donc pour concept de montrer au public une représentation visuelle du monde industriel avec ses dirigeants, ses ouvriers et son bâti, et ce qu’il advient de cette production de ces produits industriels, objets manufacturés ou éphémères. Caroline Bach s’est rendue sur les lieux de nombreuses usines en grève afin de constater le délitement d’une partie de l’industrie de notre pays, et s’est aussi rendue sur les traces de Bataville, un complexe économique d’origine tchèque où l’ouvrier vit dans le même espace que les usines de production de chaussures. Nous interrogeons sur cette conception du travail, aujourd’hui obsolète. Pendant que Patrick Weidmann, tel un touriste consommateur, a voyagé dans le monde entier à la rencontre des objets de consommation issus de la société capitaliste, avec leur séduction fallacieuse. Ainsi cette double exposition peut permettre de réfléchir sur le consumérisme, qui est aussi dépense de l’énergie des travailleurs dans le monde de l’entreprise, et consommation de l’objet manufacturé ou précaire à l’arrivée dans les zones de vente, supermarchés, magasins, etc. Confronté à cette imagerie de consumérisme, le spectateur ne pourra pas consommer directement l’image, mais sera soit interrogé par ce changement de statut des objets présentés, soit en ressentira une forme de malaise qui va, surtout dans les travaux de Weidmann, de l’attraction à la répulsion.

Gilles Verneret

DITES-NOUS COMMENT SURVIVRE A NOTRE CONDITION

A pied dans Bataville

Au début des années soixante-dix, je me souviens bien, il y avait les bonbons Batna et les chaussures Bata. Nous les associions, se moquant des secondes en mâchant les premiers avec leur goût d’anis. Bata était synonyme de bas de gamme, de chaussure ouvrière, car il y avait encore des ouvriers en ce temps là, comme le rappelle Caroline Bach dans son remarquable témoignage sur Bataville.

Car si nous connaissions un peu les Bata sans les porter, les qualifiant méprisemment de grosses godasses à semelle épaisse, nous ignorions leur provenance, et donc tout sur Bataville.

Bataville, que Caroline Bach fait renaître à nos yeux avec ce talent de conteur sociologique doublé d’un constat historique, fait dialoguer images et mots : insignes si chers à notre approche dans cette sorte de musique dépouillée d’artifices, si semblable à celle de son illustre homonyme JSB.

Si nous acceptons la constatation de la double approche de la photographie qui sépare l’image tableau, aboutissement esthétique du rendu d’un sujet dans la composition à la manière Jeff Wall, de l’image Sas à la manière Bruno Serralongue, passage contrôlé vers une autre réalité d’ordre sociologique, les deux revendiquant le style documentaire cher à Walker Evans ; on n’hésite aucunement à classer le travail de Caroline Bach dans la deuxième catégorie. Mais comme nous disait si bien J.F Chevrier « les catégories on s’en moque, seule reste la qualité des oeuvres ». Et fort de cette sentence, on s’engouffre sur les pas, affublé de son regard critique, dans cette ballade à pied, appareil sur pied, de Caroline Bach à Bataville, curiosité attisée puis nourrie de cette cité fantôme, à la manière mélée de Sergio Leone et Gabriele Basilico.

Caroline Bach est née en 1968, quoi d’étonnant à cela, dans la forêt de symboles qui nous entoure, et qui rejoignent chez elle son sentiment aigu d’un humanisme vrai qui ressort à chacune de ses séries photographiques malgré ou grâce à son intérêt pour l’architecture.

Dans «Dites-nous comment survivre à notre condition » elle explore les luttes ouvrières sur les sites en grève, et le désespoir latent des travailleurs face à la désindustrialisation de leurs régions. Elle le fait après la bataille toute fraîche encore de l’occupation des ouvriers, dévoilant les entrées d’usine désertées, quand l’espoir a quitté leurs murs et que les luttes vont s’achever, devant l’impossibilité d’une renaissance. « Non à la fermeture du site » indique une banderole de drap blanc sur fond de lettres noires en forme de faire-part de décès, qui leur ajoute cette aura de désillusion. Sans être directement notre chair et dans notre pensée du désastre d’une société capitaliste en fin de parcours, cri muet, expertisé et articulé dans ses compositions visuelles qui anticipe la révolte des gilets jaunes, évoquée par ce délaissement et ce silence. Les bâtiments rendus à leur solitude n’attendent plus que l’envahissement du végétal sauvage et du vandalisme, saccage désaveu de colère contre les murs, les portes et fenêtres, les pièces et mobiliers, les papiers et revêtements de sol, toute vie vengeresse de la matière inerte des chômages.

La déambulation dans Bataville pourrait nous faire penser à des décors de westerns ou de villes abandonnées dans le désert de l’ouest américain. Seuls les fantômes des travailleurs habitent encore les travées de cette cité jadis si animée. « Et au milieu des arbres Bataville encore » où les images sans atours et séductions faciles de Caroline Bach déroulent leurs cortèges de linceuls vides de vie, même si la lumière jaune d’automne leur octroie encore à 13h42 précises en 2008, un leurre de retour de printemps. Et pourtant Bataville va revivre comme de nombreuses usines et églises en déshérence, transformé et organisé en pôle culturel dans les années à venir. Mais là n’est pas le propos de Caroline qui sans nostalgie revisite les ruines d’un empire social. On peut regretter cette vie communautaire où l’individu se sentait encadré, protégé par la collectivité, sans se laisser abuser par l’enfumage patronal. Aujourd’hui où l’individualisme a supplanté toute initiative généréuse ou empathique, le sens de la citoyenneté républicaine est étouffé, emprisonné dans le carcan compétitif au service de l’unique profit où seul le meilleur émerge, « premier de cordée » au détriment des plus faibles, qu’il méprise au pire, ou ignore au mieux.

Bataville n’était donc pas un paradis ouvrier, encore moins fiscal, mais l’on y vivait en collectivité fermée, sous la houlette certes de la nécessité financière, mais aussi sous le prétexte rassurant d’être protégé du monde et donc de jouir d’une paix illusoire. Pas de syndicat, ni de syndics dans le petit phalanstère capitaliste, vivre en autarcie avec des logements vase clos, des boutiques de nourriture, des cantines et terrains de sport, des écoles et des maternelles, une piscine et même une église… Mais pas d’associations culturelles, exceptée une halle conviviale où l’on se croise, à condition d’éviter toute dialogue contradictoire, toute rébellion contre l’ordre si bien établi par la direction, dans ce règlement que le grand chef Tomàs Bata avait édicté dans son premier village à Zlin en Tchécoslovaquie. Tout est commode et confortable à Bataville, on travaille là où l’on vit, l’on vit là où l’on travaille, tout y est fait pour s’ endormir derrière l’ombre bienveillante du paternalisme patronal, comme on fabrique des chaussures avec des automates qui répètent inlassablement le même geste : 800 à 1000 paires par jour, qui s’égrènent monotones à partir du modèle Tayloriste. C. Bach note : « Il ne faut pas être naïf. Tout est organisé autour et pour le travail : la proximité du lieu de production facilite avant tout la ponctualité et aussi la surveillance des employés. »

Mot lâché « Surveillance », à Bataville on vous emploie et l’on vous ploie sous le coût de la rentabilité, et du travail qui use et qui un jour manque à l’appel. Et l’on ferme l’usine et le site soudain devenus obsolètes et trop chers, si peu rentables en apparence, uniquement aptes au redressement judiciaire, savamment programmés des années auparavant. C’est ainsi que meurent les usines et les hommes, à petit feu dans les cendres du chômage. Mais il y a la braise que ranime l’opérateur, la

photographe appliquée, à pied, le temps de la prise de vues, qui nous délivre les restes de cette activité, arrêtée en décembre 2001. Testament troublant, émouvant qui fonde aussi la force de la photographie, certificat de réalités passées, mais encore vivantes, empreintes numériques ou argentiques qui permettent aux témoins de l’époque révolue d’affirmer avec fierté : « A Bataville j’y étais et y ai travaillé des décennies durant ».

PRODUIT INTERIEUR BRUT

« Le capitalisme en un sens est un abandon sans réserve à la chose, mais insouciant des conséquences et ne voyant rien au delà. Pour le capitalisme commun, la chose (le produit et la production) n’est pas, comme pour le puritain, ce qu’il devient lui- même et veut devenir : si la chose est en lui, s’il est lui-même la chose, c’est comme Satan occupe l’âme du possédé, qui l’ignore… […] Le principe de la servitude, une fois accordé, et le monde des choses (le monde de l’industrie moderne) pouvait se développer de lui-même, sans penser davantage au Dieu absent… Le règne de la chose était d’ailleurs soutenu par la propension naturelle à la servitude. Il répondait dans le même mouvement à cette volonté de puissance pure (de croissance sans autre fin que la croissance), qui, contraire en surface à l’esprit servile, n’en est au fond que le complément. »

La part maudite, Georges Bataille

La première chose qui saute aux yeux, et l’expression est très appropriée car on est agressé, presque agrippé par les images de Patrick Weidmann, est la sensation de profusion des objets, et de leurs similitudes dans cette société consumériste. Weidmann l’aborde et la décrit ensuite par le fragment dont il isole des détails, qui alternent beauté clinquante et satiété, presque jusqu’au dégoût, comme si on pénétrait dans des canalisations d’évacuation, alors que le but recherché semble plutôt la flatterie de l’oeil du désir.

Le titre de l’exposition, « Produit intérieur brut », correspond bien au travail de l’artiste, le produit est le résultat de l’action de l’homme sur le réel qui nous intègre et nous entoure. Il produit des objets morts à partir de la vie, c’est le résultat de la transformation par la main humaine prolongation de l’esprit, qui est la mort. Même le « minéral » vit mais dans des échelles temporelles incommensurables. L’art relève aussi de la mort, les objets ne se meuvent pas, ne se développent pas, restent inertes et inamovibles et Patrick Weidmann cherche à en révéler l’intériorité. Celle-là n’est que surface fallacieuse qui a pour fonction d’éveiller le désir du consommateur, d’en faire des fétiches de la possession, comme dans des expositions en grandes surfaces.

Weidmann rejète le consumérisme tout en lui accordant son intérêt. Et de là naît l’obsession de la propriété et son oeuvre, qui est une, car on a l’impression de voir toujours la même image, répète infiniment cette obsession du regard avide et du fétichisme dont Marx disait qu’il était le moteur du rapport au produit manufacturé. On possède l’objet comme il nous possède.

POLITIQUE DES IMAGES

Caroline Bach

Patrick Weidmann

Exposition du 8 mars au 25 mai 2019

Commissariat : Gilles Verneret